文章最後更新於 2024 年 12 月 26 日

—

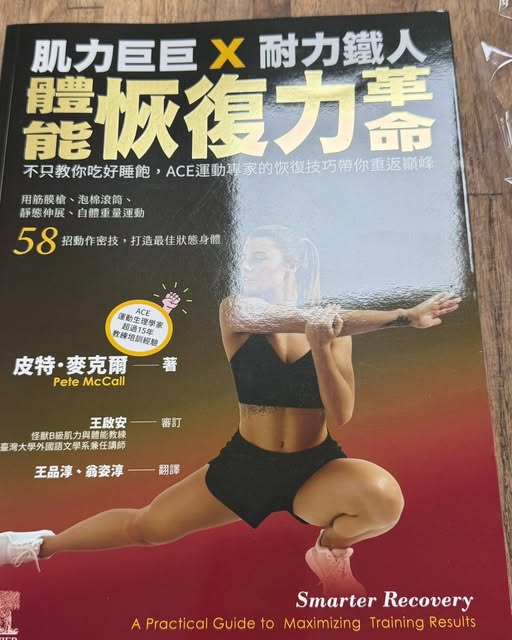

《體能恢復力革命》深入探討了訓練過程中「壓力」與「恢復」之間的平衡,提供了一套系統化的策略,幫助運動愛好者和專業人士提升訓練效果,避免過度訓練帶來的負面影響。書中闡明,運動不僅關乎強度與方式,恢復更是成功的基石。通過正確的恢復,訓練效果將顯著增強,且能有效降低運動傷害風險。

________________________________________

運動挑戰與恢復的重要性

你是否面臨以下問題?

• 訓練成效有限: 每天努力訓練,但成果不如預期。

• 疲勞感持續: 運動後疲憊感影響日常生活與運動表現。

• 過度訓練警訊: 身體出現疲倦、酸痛或免疫力下降等現象,卻不知道如何改善。

在這本書中,作者以科學為基礎,結合簡單可行的恢復策略,幫助讀者掌握從「努力運動」到「智慧訓練」的轉變,從而實現更高效的體能提升。

________________________________________

第一部分:壓力與恢復的平衡

壓力與恢復的雙重效應

運動的本質是對身體施加壓力,而恢復則讓身體從壓力中修復並適應。壓力能促使身體進步,但若超過恢復能力,便會導致疲勞甚至過度訓練症候群(Overtraining Syndrome, OTS)。

壓力的積極作用:

1. 促進適應:

適量壓力刺激肌肉增強、提升心肺耐力及改善神經肌肉協調。

o 例如:力量訓練損傷肌纖維後,經修復密度更高,力量增強。

2. 激活生理機制:

壓力刺激激活 HPA 軸(下視丘-垂體-腎上腺軸),釋放腎上腺素和皮質醇,加速能量代謝與細胞修復。

壓力的負面影響:

1. 慢性疲勞與免疫力下降:

過多壓力未能消除,導致疲勞累積,可能演變為免疫系統受損。

2. 荷爾蒙失衡:

長期皮質醇升高抑制蛋白質合成,阻礙肌肉修復。

恢復的核心:

恢復是「超量適應」的基礎。根據 Selye 的「一般適應綜合徵」(GAS),恢復能修復損傷、清除代謝廢物並實現身體功能超越。

案例:

• Roger Federer:

每天睡眠 10 小時,並通過輕量活動促進低衝擊恢復,保持長期競技狀態。

________________________________________

第二部分:疲勞的分類與恢復方法

疲勞是一種身體能量下降或系統效率降低的反應,書中將其分為急性疲勞、慢性疲勞、中樞疲勞和周邊疲勞。

1. 急性疲勞

• 特徵: 短期疲憊,如肌肉酸痛或局部僵硬。

• 成因: 能量耗竭、乳酸堆積。

應對策略:

1. 主動恢復:

進行輕跑或伸展,幫助清除代謝廢物。

2. 營養補充:

運動後快速吸收碳水化合物(如香蕉)恢復肝醣儲備。

________________________________________

2. 慢性疲勞

• 特徵: 長期疲憊伴隨運動表現下降和免疫功能減弱。

• 成因: 長期訓練與恢復不平衡,導致慢性炎症。

應對策略:

1. 減量訓練:

在訓練計劃中加入低強度減量週。

2. 提升睡眠質量:

每晚至少睡滿 8 小時,注重深度睡眠。

________________________________________

3. 中樞與周邊疲勞

• 中樞疲勞:

神經系統信號傳遞效率下降,表現為反應遲緩與注意力下降。

• 周邊疲勞:

肌肉能量耗盡,表現為肌肉無力與酸痛。

案例:

• Cristiano Ronaldo:

透過冥想和分段睡眠緩解中樞神經疲勞,並使用滾筒按摩減少周邊疲勞。

________________________________________

第三部分:功能性與非功能性過負荷

功能性過負荷

• 定義: 短期高強度訓練後,預留充足恢復時間促進適應。

• 目標: 透過疲勞刺激提高代謝效率與運動表現。

非功能性過負荷

• 定義: 長期高負荷訓練,卻未充分恢復,導致慢性疲勞。

• 症狀: 包括免疫力下降、持續酸痛和情緒低落。

案例:

• Mark Cavendish:

曾因非功能性過負荷免疫力下降,減量訓練後重回巔峰。

________________________________________

第四部分:恢復策略的實踐

1. 營養補充

• 運動後 30 分鐘內補充碳水化合物與蛋白質(3:1 比例),促進肌肉修復。

2. 水分補充

• 每流失 1 公斤體重需補充 1.5 公升液體。

3. 物理恢復

• 滾筒放鬆: 減少肌肉張力。

• 冷熱療法: 冷療減輕炎症,熱療促進血流。

4. 心理恢復

• 冥想、深呼吸能平衡交感與副交感神經。

________________________________________

第五部分:設計週期化訓練計畫

1. 線性週期:

逐步增加訓練強度,減少訓練量,適合比賽備戰。

2. 非線性週期:

訓練量與強度頻繁變化,適合日常健身需求。

實踐方法:

• 每週安排高低強度交替訓練,避免連續高強度。

• 每 3-4 週加入減量週,減少訓練量促進恢復。

________________________________________

第六部分:常見問題與解答

1. 為什麼努力訓練卻看不到成果?

恢復不足導致疲勞累積,影響進步。

2. 如何避免過度訓練?

合理安排訓練計畫,並確保充分休息。

________________________________________

結語:恢復是成功的基石

透過《體能恢復力革命》的科學策略,讀者將能夠避免過度訓練,實現高效訓練。掌握恢復的藝術,是邁向更高目標的必經之路。讓訓練與恢復達成平衡,成為真正的智慧運動者!

線上預約系統

目前服務台北市 新竹市