文章最後更新於 2024 年 2 月 17 日

三個足弓

足部兩個影響生物力學功能很重要的結構分別是,內側縱弓和外側縱弓。

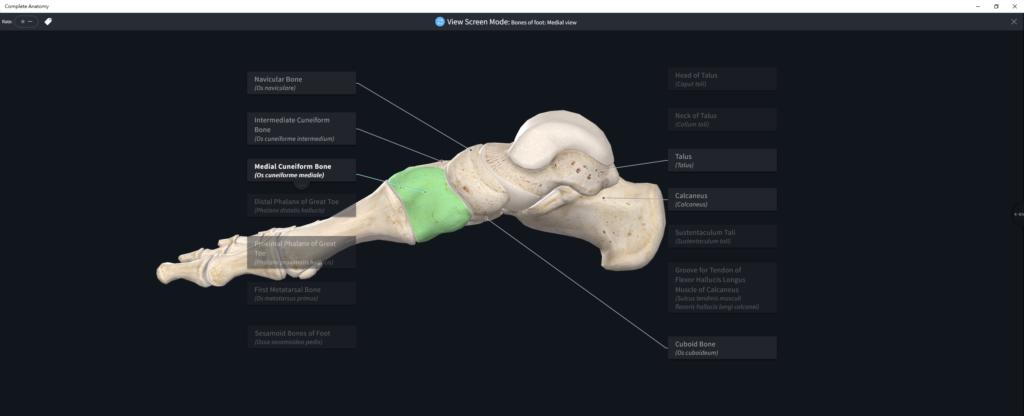

內側縱弓包含跟骨、距骨、舟狀骨、三個楔形骨和第一到第三個蹠骨。

也因為關節很多表示彈性比較好,可以承受體重並且讓我們可以抵抗重力而向前進。

很多重要的肌肉, 以前後方向來看都連在內側縱弓上面,

像是脛骨與腓骨控制腳往內外的肌肉,或者是把控制腳趾往下抓的肌肉。

外側縱弓包含跟骨、骰骨和第四第五蹠骨,這個部位通常比較穩定,韌帶比較強健,

在做動作時可以輕微抬高,在冠狀面上與內側縱弓相互產生動作。

結合內外側縱弓各自的趾骨成為功能性單位,

此單位形成足部和下肢在承重活動很獨特的力學結構。

橫向的結構

有內側外側自然需要一個橫向的結構,藉以連接與撐住腳底。

腓長肌非常重要的原因在於,可以拉緊橫弓讓腳不會一踩就整個塌下去。

腳底的內側縱弓比較高、且在承重活動時會變得比外側縱弓變得更低。

為什麼內側縱弓會產生被壓得比較低的現象?原因有二個:

1.因為有比較多的關節:

通常擁有比較多的關節組成,會比較不堅固,因此在外力影響下,會產生比較多的動作。

內側縱弓有四個關節,分別是距下關節、距舟關節、楔舟關節和楔蹠骨關節。

每個關節對於足弓塌陷都有貢獻,不像外側縱弓只有兩個關節,分別是跟骰關節和骰骨蹠骨關節。

因為內側縱弓擁有兩倍的關節量,所以在相同造成足弓塌陷的外力下,

內側縱弓自然會因為較高的順應性,產生較多的足弓塌陷量。

2.比較長的足弓:

跟外側縱弓比起來,內側縱弓比較長。

弓形結構的兩側支撐點水平距離,定義為arch span

當弓形的結構支撐點的兩端擁有較長的距離,不論是拱橋,或者是足部的縱弓,

中間沒有支撐的弓形結構會有比較大的彎折力量,在兩側有支撐的位置則是比較少彎折的力量。

內側縱弓在承重活動時,近端腳跟承重點到內側三個蹠骨幹承重點的距離比外側縱弓長,

因此會產生較大的彎折力量,導致內側縱弓會有較大的足弓塌陷動作。

以上生物力學特性,讓內側縱弓擁有較大的活動度和順應力。

線上預約系統

目前服務台北市 新竹市