文章最後更新於 2024 年 2 月 19 日

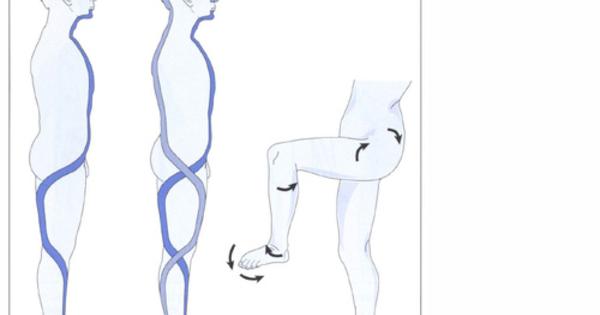

跟骨骼或軟骨相比較起來,筋膜這種纖維組織適用張力表現而不是壓力表現而塑形。

筋膜的特殊形狀來自於長期的張力,如果張力都是單方向會表現為肌腱或者是韌帶。

如果是非單方向的表現會像網格狀的膜。

有學者指出肌肉收縮力量的40%沒有傳遞到相應對的肌肉,而是透過筋膜傳遞到與其相鄰的其他肌肉。

並且因為主動肌作用時,拮抗肌也也會一起作用。所以拮抗肌會增加對初始運動的抵抗。

由於此抵抗的關係是導致許多痙攣性攣縮的重要原因。

我們身體透過筋膜連接,傳遞力量的主要肌肉有:

1.背闊肌通過胸腰筋膜連到對側的臀大肌。

2.股二頭肌通過骶骨結節韌帶連到豎脊肌。

3.肱二頭肌通過腱膜的纖維連接到前臂的屈肌。

4.臀大肌通過闊筋膜連到小腿肌肉。

筋膜的結締組織由兩種成分所組成:細胞和細胞外基質。

而筋膜的細胞只佔總體積的百分之五以下,而這些細胞絕大多數是成纖維細胞。

細胞外基質由兩部分組成:液態基質和纖維。

液態基質主要成分是水,而纖維中大部分是膠原纖維少部分是彈性纖維。

筋膜外的水是被筋膜裡面的小動脈擠壓出來的,大部分成分是由局部的成纖維細胞合成、轉化、組成。

很多健美運動員在試驗人體生長激素發現,

肌肉的增長不受這種激素的影響。但人體生長激素對於膠原纖維蛋白產生與合成有明顯的影響。

如果缺乏適當的力學刺激,筋膜裡的成纖維細胞不能創造出一個含有適當纖維的細胞基質。

我們的大腿外側的闊筋膜,在任何一種動物上都沒有。

這是因為我們長期兩腳行走運動的關係。

當組織的強度延展性及抗剪力的能力受到挑戰,

成纖維細胞就會受到刺激,會不斷重建、重排筋膜網。

傳統訓練三部曲:肌肉訓練,心血管訓練,神經肌肉調節訓練。

缺少有計畫性的筋膜訓練。

絕大部分的重複性拉傷都是出現在肌肉的膠原結締組織中(肌腱,韌帶,關節囊)即使是明確的肌肉撕裂也幾乎不會出現在紅色的肌纖維中。

而是出現在整條肌肉結構的白色膠原部分。

身體衰老通常與彈性,彈力和韌性降低相關。會出現在我們的走路步態以及筋膜結構中。

近距離觀察膠原纖維其中波紋起伏類似彈簧的部分稱為捲曲。

老年人或筋膜纖維固化的人,會失去捲曲與彈性。

筋膜組織大約三分之二由水構成,不論是伸展或者局部受到壓力,受壓部分都會滲出大量的水。有點像擠海綿。

日常運動很少用到的區域當中,海綿狀結締組織可能缺乏足夠的水,如果加在外部壓力,人體這部分的水合力量就會更新。

有許多病症:如發炎,水腫,或其他代謝廢物的比例增加時,往往伴隨在周圍組織中產生更高比例的自由水。

結締組織被擠壓時,自由水部分會被從血漿中釋放新鮮的水所替代。

跟腱中緻密膠原束到骨骼生長期的最後階段就不再替換,成年後也不再流失。

研究指出適度運動的頭三小時,膠原蛋白合成是增加的,但降解也增加。

在頭一天半中 ,膠原合成蛋白才超過其降解。

因爲此研究我們可以假設,為了有充足的膠原蛋白更新 ,每周進行2-3次針對筋膜組織的運動是不錯的選擇。

主系統:身體中軸。

次系統:軀幹到四肢。

1.靜態後鍊:腦膜,椎弓上的韌帶,骨盆經由臀肌的筋膜延續到髂脛束並連接到腓骨和小腿骨間膜。

(看起來就是穩定用的)

2.屈鍊(使軀幹屈曲,四肢向內旋轉):

四肢部分:足,膝,髖的屈肌,手臂屈肌。

軀幹部分:

連接骨盆到頭部的主系統:如腹直肌。

連接骨盆到四肢的次系統:在下肢如腰大肌,肩胛骨如胸小肌,手臂如胸大肌。

3.伸鍊(使脊椎伸展及四肢的伸展及外旋):

四肢部分:足,膝,髖的伸肌,手臂伸肌。

軀幹部分:

主系統:豎脊肌。

次系統:在下肢如臀大肌,肩胛骨如斜方肌,手臂如背闊肌。

4.背部對角鏈(左邊或右邊)

連接一側的肩胛骨和手臂到另外一邊的骨盆及髖關節的肌肉。(如右側背闊肌連接到左側臀大肌)。

5.前側對角鏈(左邊或右邊)

如左邊的胸大肌連到右邊的腹內斜肌。

動作像是:加上上肢屈鍊的話就是使左邊上肢屈曲,內旋及內收。

德國的Kurt Tittel醫師在他的Muscle Slings in Sport書中提到了幾條肌肉的懸帶。

也是有四組之分。

1.伸展的懸帶:

四肢部分:

下肢:足,膝,髖關節的伸肌。

上肢:手臂,肘,腕關節的伸肌。

軀幹部分:豎脊肌。

2.屈曲的懸帶:

四肢部分:

下肢:足,膝,髖關節的屈肌。

上肢:手臂,肘,腕關節的屈肌。

軀幹部分:腹肌跟肋間肌。

3.側彎及旋轉的肌肉懸帶:

a.肩胛骨到對側的腿的前方連接:菱形肌-前鋸肌-腹外斜肌-對側的內收肌-股二頭肌短頭-腓側肌群.。

b手臂與腿的前方連接:胸大肌-腹內斜肌-闊筋膜張肌-脛骨前肌。

c手臂與對側腿的後方連接:背闊肌-臀大肌-髂脛束-脛骨前肌。

4.靜態模式中的肌肉懸帶:

任務是穩定肩帶。

-提肩胛肌-斜方肌-前鋸肌懸帶。

-斜方肌-胸肌懸帶。

-菱形肌-前鋸肌懸帶。

下肢目前沒查到,但估計也是腹內斜肌-內收肌-四頭肌-脛前肌。

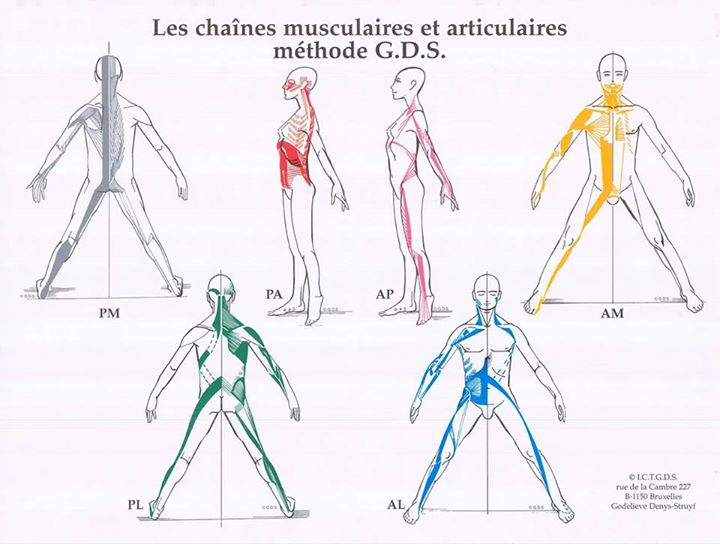

比利時的整骨醫師Godelive Struyf-Denys,提出了五條筋膜鏈的概念。

結合了Kabat的本體神經肌肉鏈理論,Mézières的脊椎伸展治療,

Piret與Béziers的的心理因素。

Piret與Béziers提出了螺旋運動理論:

1.動作取決於關節面的形狀

2.覆著的肌肉作用的影響。

肌張力產生身體的外型與結構。

身體的形態動作因為運動模式而不同,

而運動模式反應情緒模式。

這是Godelive Struyf-Denys理論中,在心理因素與運動模式反應情緒方面的內容。

Mézières則認為姿勢上的缺陷是因為骨骼肌系統的協調能力減退造成的,

與心理因素無關,肘關節與膝關節可以根據治療策略做保持彎曲或伸直的狀態,

而非一直用背部用力讓脊椎伸直,

而肩關節與髖關節及遠端的踝關節及腕部關節必須按照身體要求來做出動作。

脊椎問題不是背部肌肉群功能減弱,而是背部張力過高引起腹肌力量減弱,在治療時僅需要減低背部張力即可。

Kabat強調肌肉鏈的運動,而非單一肌肉的運動,並將肌肉群視為一個整體來做治療,

在上肢的運動模式中:屈曲跟外旋相關,伸展跟內旋相關。

在下肢的運動模式中:外展跟內旋相關,內收跟外旋相關。

Godelive Struyf-Deny提出了10條肌肉鏈理論,左右各五條。

正常狀況下,這些肌肉鏈會有協同作用,執行螺旋的運動,五條肌肉鏈的其中一條會起主導作用,用來讓身體做出形態和特殊的姿勢。

並認為我們不可能徹底抵消主導肌肉鏈的作用,但可以通過對主導鏈的平衡來使協同動作更容易並防止身體變形。

Godelive Struyf-Deny認為肌肉結構不平衡有三種原因:

1. 心理因素:身體姿勢反應心理狀態。

2.生活方式:工作習慣或缺乏運動導致肌肉鏈異常,肌肉張力不平衡。

3.中樞系統影響肌筋膜結構:憤怒 ,擔心,悲傷等情緒(一整個想要正能量)可暫時或永久影響特定肌肉的張力。

五條筋膜鏈

頭部軀幹有三條垂直(基本)肌肉鏈:

前正中鏈,後正中鏈,後前 前後鏈。

四肢兩條水平(輔助)的肌肉鏈:

後外側鏈,前外側鏈。

整合不是現在才開始。

#筋膜讀書筆記

Paul Chauffour生物力學鏈

法國骨科醫生Paul Chauffour與JM Guillot共同出版Le Lien mécanique ostéopathique一書中,

依據筋膜的形態、骨骼的附著點及功能的理論基礎,從生物力學鏈的角度出發探討筋膜的作用,

提出了屈曲=蜷縮、伸展=伸直、向前扭轉和前後扭轉等,身體四種主要運動涉及的筋膜鏈。

比較特別的是,他提出顱骨生物力學及頂骨生物力學的關聯。

治療方法以一系列的反射療法,用來確定阻力最大的問題節段,使其保持在張力較小的狀態給予衝擊。

此方法的好處是定位性更加準確。

屈曲模式:

頸椎第一節:

樞椎齒狀突阻止頸椎第一節的屈曲。

頸椎第二節:

因為處於特殊壓力下,因此C1的屈曲度比較低。

頸椎第三節:

缺少肋骨關節和中心腱筋膜的協助穩定。

胸椎第四節:

中心腱的最低止點,斜方肌水平止於T4,斜方肌升起部起於T5。

胸椎第六節:

胸腰筋膜透過闊背肌覆著於T7,因此在屈曲狀態下,T6會受到壓力。

胸椎第十二節:

在腰肌的作用下被拉向尾端。

腰椎一二節:

膈腳肌對L1 2產生牽拉。

伸展模式:

T1~T12被斜方肌往上推,被闊背肌向下拉,因此T7較容易受影響,T11承受壓力較大,L2受膈肌牽拉。

向前扭轉模式:

頸椎第六節:

作者認為向前扭轉時,這時候C7比較像胸椎,C6為頸椎,因此C6 C7間壓力較大。

頸椎第七節:

與第一肋間沒有關節連結,因此穩定性降低。

胸椎第四節:

中心腱止於T4,軀幹扭轉過程中,中心腱減少上段胸椎的活動。

胸椎第六節:

闊背肌腱覆著於T7,因而T6易受影響。

胸椎第十節:

第十肋可以起到穩定T10的作用,T11 12則無此作用,因此T10與T11之間壓力增大。

胸椎第十一 十二節:

是軀幹扭轉中心,因而T11壓力較大。

腰椎第二節:

在身體扭轉過程中,膈肌腳仍然牽拉L2。

身體向後扭轉模式:

頸椎第一節:

C1 C2在扭轉過程中是方向相反,因此C1承受壓力。

頸椎第六節:

相同的現象也出現於C6 C7。

胸椎第六節:

胸腰筋膜對T7以下的脊椎作用較強,因而T6T7之間壓力較大。

胸椎第十節:

T11移動距離大於T10,因而T10與T11之間壓力較大。

胸椎第十二節:

斜方肌覆著於T12以上,因此對於該節段以上椎體的拉力大於腰椎第一節。

大家如果有認真看,解剖應該會進步不少。

#筋膜讀書筆記

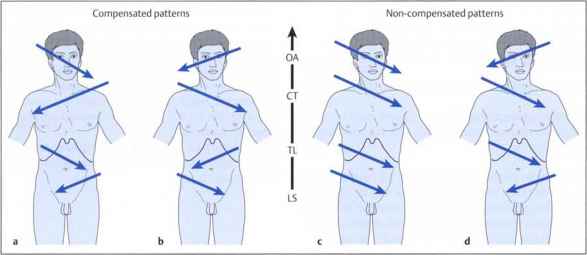

美國整骨醫師J. Gordon Zink(1912 – 1982),

專門研究姿勢、筋膜張力及筋膜失調對淋巴循環的影響。

Zink提出了一套方法稱為Zink模式。

可以快速找出功能障礙的區域,

他並提出了筋膜扭轉的概念,

並認為沒有筋膜扭轉的人非常少見。

Zink做了大量調查,

百分之八十無症狀的人,

他發現了以下的類型:

寰樞關節OA:向左扭轉

胸廓上口CT:向右扭轉

胸廓下口TL:向左扭轉

骨盆LS:向右扭轉

因為這是最常見的類型,

因此稱為常見代償類型。

其他百分之二十無症狀的人,

他發現與上面敘述是相反的。

寰樞關節OA:向右扭轉

胸廓上口CT:向左扭轉

胸廓下口TL:向右扭轉

骨盆LS:向左扭轉

他稱以上這種類型為:非常見代償類型。

如果在每一處位置都出現這種筋膜扭轉的改變,這就代表這個人找到了穩定的姿勢適應狀態。

並且能夠成功的代償。

#筋膜讀書筆記

線上預約系統

目前服務台北市 新竹市